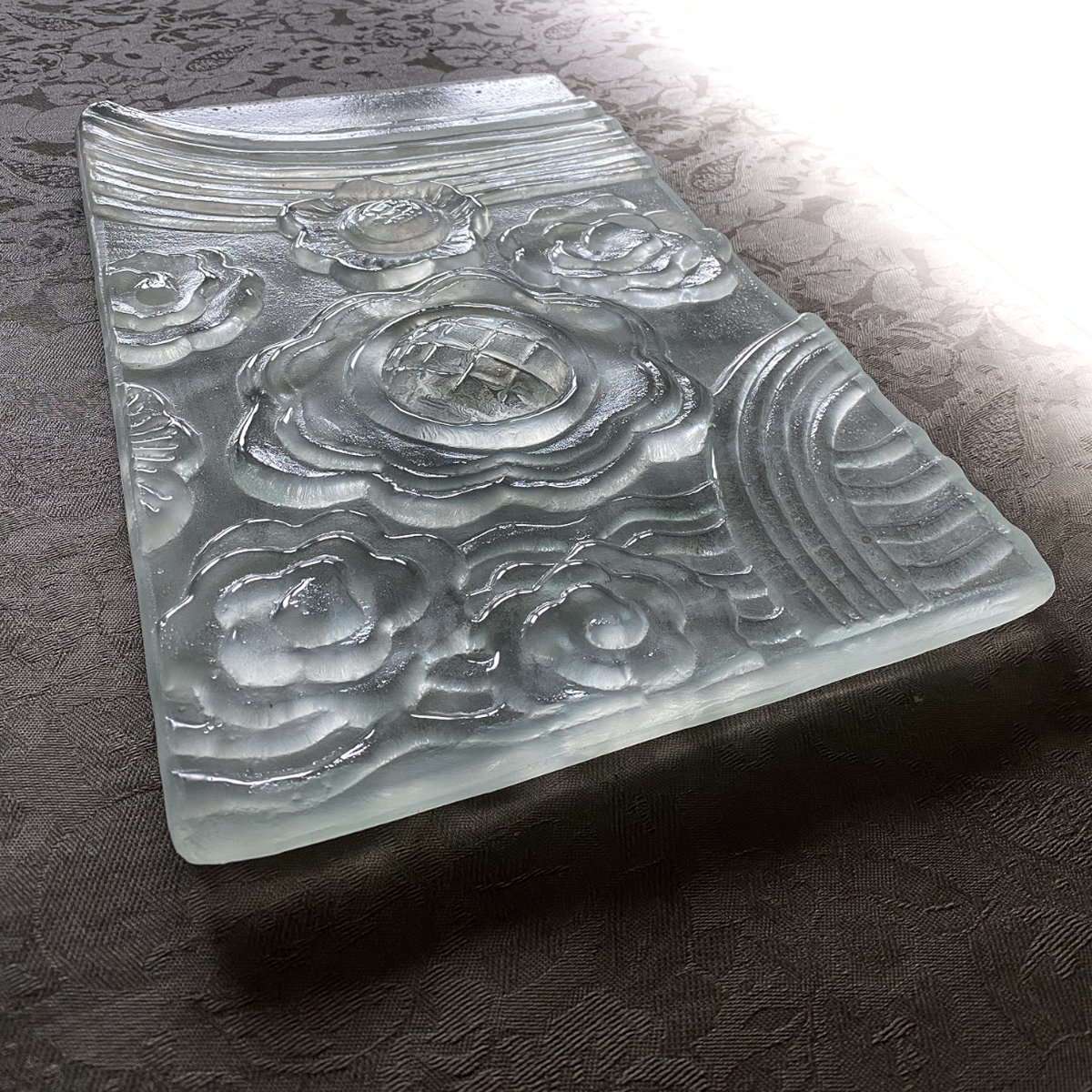

//Le volume transparent/

« Vanitas vanitum, omnia vanitas ». Divertir l’œil sans égarer l’esprit.

Bruno Depirey. Artiste / verre contemporain.

Au XVIIe siècle, les natures mortes à implication philosophique, où tous ces objets représentatifs des richesses de la nature et des activités humaines sont juxtaposés à des éléments évocateurs du triomphe de la Mort, étaient autant appréciées des calvinistes, dans les Pays-bas du Nord, que des catholiques, dans les Pays-Bas du Sud, en France et en Italie, où la ferveur religieuse de la Contre-Réforme incitait plus que jamais à méditer sur la mort et à réfléchir sur la vanité des choses de ce monde.

Le volume transparent est l’une des métaphores fréquentes de la peinture de vanité. Elle peut prendre une forme de boule de verre, de bulles de savon ou de verre vide. Le sens de ces symboles nous paraît évident : ils montrent a la fois la fragilité et la futilité de la vie humaine. Cependant la surface de verre illuminée a une troisième capacité iconographique – le « verre » convexe est capable de produire un reflet comme le fait un miroir. Que voyons-nous dans ce reflet ? Très souvent la lumière qui vient de la fenêtre hors carde du tableau ou le reflet du peintre. Qu’a-t’il voulu dire par ce reflet ? Est-ce une sorte d’humilité du génie qui se résigne devant la puissance du temps et de la mort ? Ou au contraire, est-ce un manifeste de son haut statut d’artiste ? C’est très probable.

Le volume en verre donne à la fois la vision de la vie terrestre et du royaume céleste, donc il est un prisme qui transmet la lumière divine qui met en évidence la fragilité humaine mais promet en même temps un autre chemin à l’âme. Selon cette vision chrétienne, tous ce qui est terrestre va se détruire sauf l’âme immortelle.

Le remplacement du volume de verre par la «vanité» :

Cette relation délicate entre le mirroir, le volume de verre et le concept de vanité devait être assez évident pour les érudits de la fin du Moyen-Age puisqu’en 1505 après quelques éditions en français et en latin le miroir a disparu de la scène onirique du roman, il est remplacé par la vanité :

« À la suite du rêve auquel je songeai, dans lequel je crois qu’il n’y a pas de mensonge, ni de choses vaines, je dois m’éloigner des lois de ce monde (terrestre). Le songe auquel je songeai, n’est ni vain, ni vide, au contraire, j’appris a éviter toute la vanité de ce monde ».

Par cela nous voyons qu’au début du XVIe siècle, l’idée de la vanité de tout ce qui se passe dans le monde terrestre est déjà présent. Il faut attendre la fin du ce siècle pour que le concept puisse trouver la forme qui convient mieux, celle de la nature morte.

Blandine C., Gwendolyn Colombo et Anna Turulina

Dans le cadre d’un cours de ressources numériques, les élèves de deuxième année en histoire de l’art et archéologie de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, ont pour objectif de créer un espace interactif public sur un thème qu’ils auront choisis et qui sera traité tout au long du semestre afin de vous faire partager l’aboutissement de leurs recherches, puissent-elles vous être utiles. Notre groupe est constitué de trois membres spécialisés en histoire de l’art. Voici laprésentation de notre projet :

Notre blog, élaboré, donc, dans le cadre d’un TD de ressources informatiques, propose une étude approfondie des Vanités sous toutes ses formes : dans ses concepts philosophiques et religieux mis en rapport avec son expression artistique picturale et son impact sur la pensée de l’époque ainsi que ses résurgences aujourd’hui notamment dans la littérature et le cinéma.